スキーの上達には、股関節の柔軟性(フレキシビリティ)と可動性(モビリティ)の向上が不可欠です。股関節の機能性やスキー動作との関連性を理解し、股関節の柔軟性や可動性を高めるトレーニングを行うことで、自分に必要な課題に絞ってオフシーズンのトレーニングを効果的に進めることができます。

目次

股関節には6つの可動性がある

人間には約260の関節があります。その中でも股関節は、人体の中でも特に重要な役割を持つ関節のひとつです。他の関節と比べて、以下のような明確な違いと特徴があります。

股関節は球関節(三軸関節)の代表例

大腿骨の先端にある「大腿骨頭」が、骨盤側の「寛骨臼(臼蓋)」という深い受け皿にはまり込む「球関節」構造となっています。このため、前後(屈曲・伸展)・左右(外転・内転)・回旋(外旋・内旋)と、三次元の動きが可能です。三軸性を持つ関節は他に肩関節がありますが、股関節は体重を支えながらこの自由度を保つ点が特殊です。

股関節は非常に安定な構造である

寛骨臼が大腿骨頭の約4/5を包み込むため、安定性が非常に高く、体重の支持に最適です。この安定性は、強靭な靭帯と多数の筋肉が関節を取り囲んでいることにもよります。

股関節には強靭な体重支持機能がある

歩行時には体重の3-4倍の力がかかり、立位や歩行時の体の重さの大部分を支える役割を担っています。スキー滑走時では、股関節には体重の4.1-7.8倍の負荷がかかることが、過去のカナダ・カルガリー大学の実験研究で判明しています。

股関節は複合運動が得意

屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋といった複数の動きを組み合わせた複合運動が可能です。この6つの動きを組み合わせることで、斜面においても複雑な地形に適応したターン動作が可能になります。一方で膝関節は主に屈曲・伸展という動きがメインであり、股関節ほど多方向への可動性はありません。したがって、股関節の柔軟性や可動性が低下してしまうと、膝関節への負担が増えてしまいます。股関節の柔軟性低下は、膝関節の怪我のリスク増と比例が2021年ロマ・ナザレン大学の研究で明らかになっています。

斜面変化やコブ滑走のパフォーマンスに直結する「屈曲・伸展」

①常に短縮しやすい股関節屈筋群

スキーでの屈曲・伸展動作は、斜面変化やコブ滑走において極めて重要な要素です。特に股関節の柔軟性は、ターンの質を大きく左右します。

現代のライフスタイルでは、長時間のデスクワークや運転により、股関節屈筋群が短縮しやすい環境にあります。腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋といった股関節屈曲動作に作用する筋肉が硬くなると、スキーでの上下動作が制限され、ターンの流れが悪くなってしまいます。

硬くなった股関節屈筋群は、ターン時の重心移動を妨げ、結果として腰痛の原因にもなります。コブ斜面では特に、素早い屈曲・伸展が求められるため、この柔軟性不足はパフォーマンス低下に直結します。

またシーズン中、ブーツを着用すると常に下腿が前傾し、リンクして股関節が常に屈曲位になっています。滑る前にしっかり股関節屈曲筋をストレッチしたとしても、滑っていてもリフトに乗っていても常に股関節屈曲位なので、腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋などはどうしても固くなりやすい状態にあります。

股関節屈筋群の硬さは、股関節伸展動作の制限を引き起こします。深いターンで大きく沈み込んだ際、股関節を十分に伸展できないと、上体が前かがみになり、後傾姿勢を招きます。これにより板のコントロールが困難になり、安定したカービングターンやコブ斜面での吸収動作ができなくなってしまいます。

②ハムストリングの柔軟性と股関節伸展の関係

一方、ハムストリングの硬さも股関節機能に大きな影響を与えます。ハムストリングが硬くなると、大殿筋も硬化しやすくなり、この相互作用が股関節伸展可動域の制限を引き起こします。

大殿筋が硬くなると、しゃがむ動作で腰椎が過度に屈曲し、腰部への負担が増大します。スキーでの深い屈曲姿勢では、本来股関節で行うべき動作を腰椎で代償してしまい、慢性的な腰痛の原因となります。

ハムストリングは二関節筋として股関節と膝関節の両方に作用しますが、スキー動作において重要なのは股関節近位部の柔軟性です。膝関節に近い部分は滑走中の膝屈曲位で短縮されているため影響は限定的ですが、股関節近位部の硬さは股関節屈曲・伸展動作を直接制限します。

③筋の相互作用とパフォーマンスへの影響

股関節屈筋群とハムストリングの硬さは、拮抗筋の機能低下も引き起こします。硬くなった腸腰筋は大殿筋の活動を抑制し、タイトなハムストリングは大腿四頭筋の十分な収縮を妨げます。

この筋バランスの崩れは、スキーでの動的安定性の低下につながります。ターン切り替え時の素早い重心移動や、不整地での瞬時の姿勢調整に必要な筋協調性が損なわれ、技術向上の阻害要因となります。

特にコブ斜面では、吸収と伸展の連続動作が求められるため、股関節周囲筋の柔軟性と可動域が直接的にパフォーマンスに影響します。硬い筋肉は動作のスピードと可動域を制限し、リズミカルなコブ滑走を困難にします。

ロングターンのスキー動作に大きく影響する「外転・内転」

脚を開脚する動作が「外転」、脚を閉じる動作が「内転」になります。外転・内転動作は特にロングターンのパフォーマンスに関係してきます。

例えば、左ターン(右脚外側のターン)の場合、右股関節が外転、左股関節が内転動作をしている状態になります。

①股関節外転・内転に関わる筋群

股関節の外転動作には、主に中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋が働きます。特に中殿筋は股関節の外転における主動筋として重要な役割を果たし、骨盤の安定性にも大きく関与します。一方、内転動作では大内転筋、恥骨筋、薄筋、長内転筋、短内転筋といった内転筋群が働きます。

これらの筋肉は、スキーのターン動作において左右の股関節が異なる動作を同時に行う際の協調性を生み出すために不可欠です。外転筋群は外脚の安定性を保ちながら適切な角度を維持し、内転筋群は内脚のコントロールを担当します。

②可動性不足が引き起こすパフォーマンス低下

股関節外転・内転の可動性が制限されている場合、スキーヤーは複数の技術的問題に直面します。

外転可動性の不足では、外脚の股関節が十分に開かないため、適切なエッジ角度を作ることが困難になります。これにより、ターンの深さや安定性が損なわれ、雪面からの圧力を効率的に受け止められません。また、外転動作が制限されることで、骨盤の傾きが不適切になり、重心移動がスムーズに行えなくなります。

内転可動性の不足では、内脚の股関節が適切に内転できないため、内脚の処理が不十分になります。内脚が外側に流れやすくなり、両脚の協調性が失われます。これは特にロングターンの後半局面で顕著に現れ、次のターンへの切り替えがスムーズに行えない原因となります。

③バイオメカニクス的観点から見た重要性

スキーのロングターンでは、重心が弧の内側に移動しながら、両脚が異なる役割を担います。この際、運動連鎖の観点から股関節の可動性が極めて重要になります。

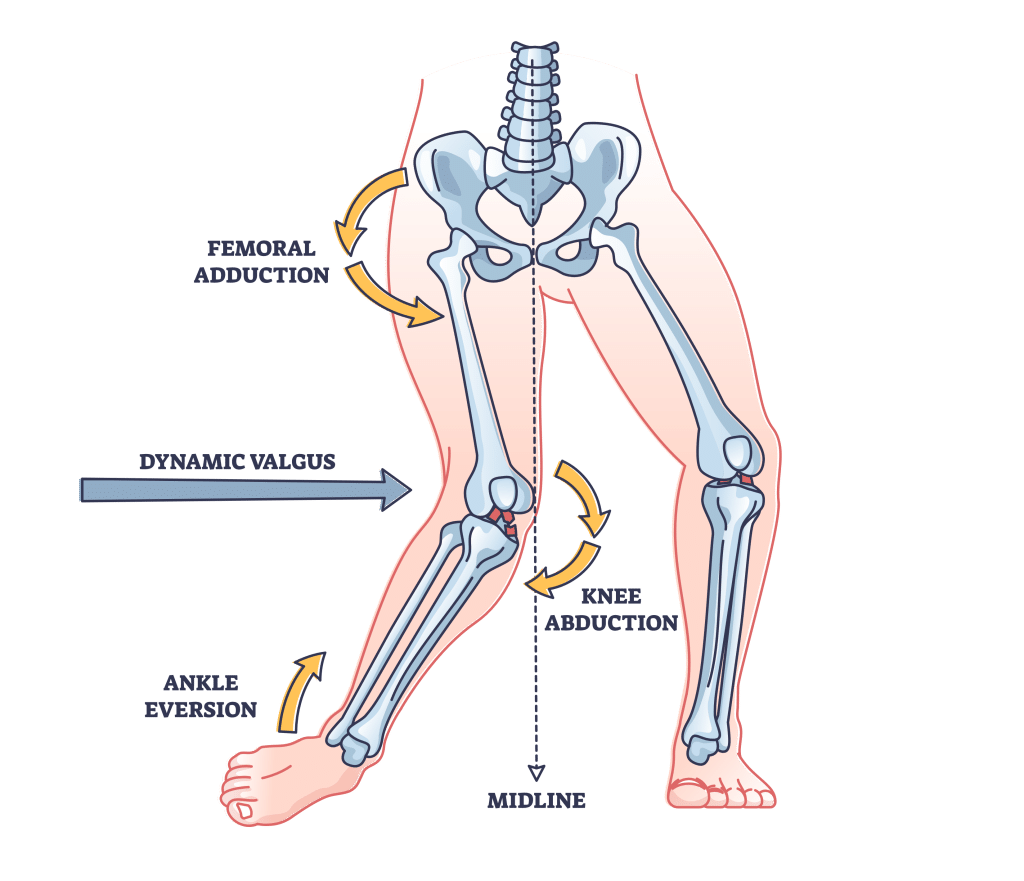

股関節の外転・内転制限があると、その代償動作として膝関節や足関節に過度な負担がかかります。例えば、股関節外転が制限されている場合、膝を内側に入れることでエッジ角度を作ろうとする代償パターンが生まれます。これは膝関節にとって不自然な動きであり、怪我のリスクを高めるだけでなく、効率的な力の伝達を阻害します。

さらに、股関節の可動性制限は骨盤の安定性にも影響を与えます。中殿筋の働きが不十分な場合、骨盤が不安定になり、体幹の姿勢制御が困難になります。これにより、ターン中の姿勢維持が困難となり、スキー板への適切な荷重分配ができなくなります。

④左右差がもたらす影響

多くのスキーヤーは左右どちらかのターンを得意とする傾向がありますが、これは股関節外転・内転の可動性差が一因となっている場合があります。利き脚側と非利き脚側で筋肉の柔軟性や筋力に差があると、左右のターンで異なる動作パターンが生まれます。

この左右差は、ターンの質の違いとして現れるだけでなく、長期的には身体の非対称性を助長し、腰痛や股関節周囲の不調につながる可能性があります。社会人スキーヤーにとって、限られた練習時間の中で効率的にスキルアップするためには、この基礎的な身体機能の改善が不可欠です。

股関節外転・内転の可動性向上は、単に技術向上のためだけでなく、怪我の予防や長期的なスキーライフの質的向上においても重要な要素となります。日常生活での座位時間が長い社会人スキーヤーにとって、これらの筋群の機能維持・向上は特に意識すべき課題といえるでしょう。

「内旋・外旋」はショートターンのパフォーマンスに直結する

股関節の内旋とは太ももを内側にひねる動作、外旋とは太ももを外側にひねる動作を指します。これらの回旋動作は、ロングターンよりもむしろショートターンにおいて極めて重要な役割を果たします。

ショートターンでは切り替えのスピードが要求されるため、股関節の内旋・外旋の可動性とコントロール能力が、ターンの質と効率性を大きく左右します。

①股関節内旋・外旋に関わる筋群

股関節の外旋動作には、梨状筋、上双子筋、下双子筋、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋といった深層外旋筋群が主に働きます。これらは「深層六筋」と呼ばれ、股関節の安定性と精密な動作制御に不可欠な筋群です。

内旋動作では、大殿筋前部繊維、中殿筋前部繊維、小殿筋前部繊維、大腿筋膜張筋、半腱様筋、半膜様筋が働きます。これらの筋肉は、股関節を内側に回旋させながら、同時に他の動作(屈曲や外転)との協調性も担っています。

②ショートターンにおける内旋・外旋の役割

ショートターンでは、短時間で連続的にターンを切り替える必要があります。この際、谷回り局面では外脚の股関節が外旋し、山回り局面では内旋動作が重要になります。

外旋動作により、スキー板を適切な角度で雪面に配置し、エッジングの精度を高めます。特に急斜面や硬いバーンでのショートターンでは、外旋による正確なエッジコントロールが滑走の安定性を決定します。

内旋動作は、ターンの切り替え局面で重要となります。前のターンから次のターンへの移行時に、股関節の内旋により素早い方向転換を可能にし、ターンリズムの維持に貢献します。

③可動性制限がショートターンに与える影響

外旋可動性の不足は、ショートターンにおいて致命的な問題を引き起こします。股関節が十分に外旋できない場合、エッジングが浅くなり、特に急斜面でのコントロールが困難になります。一定レベルの斜度になると腰がローテーションしてしまうスキーヤーの主な原因でもあります。

また、外旋制限により代償的に膝の捻り動作が増加し、膝関節への負担が増大します。これは半月板や靭帯への負荷を高め、怪我のリスクを著しく増加させます。

内旋可動性の不足では、ターンの切り替えが遅れがちになります。前のターンから次のターンへの移行がスムーズに行えないため、ターンリズムが崩れやすくなります。結果として、ショートターンの連続性が失われ、滑走効率が低下します。

④深層筋の機能とスキーパフォーマンス

股関節の深層外旋筋群は、固有受容感覚(位置感覚)の向上にも重要な役割を果たします。これらの筋肉には多くの感覚受容器が存在し、股関節の位置や動きを脳に正確に伝達します。

ショートターンでは瞬時の判断と動作修正が求められるため、この固有受容感覚が極めて重要になります。深層外旋筋群の機能が低下していると、雪質の変化や斜面の状況に対する適応能力が劣り、技術的な調整が困難になります。

⑤股関節の回旋制限による代償パターン

股関節の内旋・外旋制限があると、身体は他の関節で代償しようとします。最も一般的なのは脊椎の回旋による代償です。股関節で行うべき回旋動作を腰椎で行おうとするため、腰部への負担が増大し、腰痛の原因となります。

また、膝関節の回旋による代償も頻繁に見られます。膝関節は本来、主に屈曲・伸展動作を担う関節であり、過度な回旋負荷は靭帯や半月板の損傷リスクを高めます。社会人スキーヤーにとって、このような怪我は長期的なスキー活動の制限につながる深刻な問題です。

⑥左右非対称性とターン特性

多くのスキーヤーは左右どちらかの回旋方向に制限を持っています。例えば、右股関節の外旋制限がある場合、右ターンでのエッジングが不十分になり、左ターンと比較して技術的な差が生まれます。

この非対称性は、ショートターンのリズムを不規則にし、特に連続するターンでの安定性を損ないます。また、非対称的な動作パターンは、長期的に身体の歪みを生じさせ、慢性的な不調の原因となる可能性があります。

⑦現代生活と股関節回旋機能

デスクワークが中心の社会人スキーヤーにとって、股関節の回旋機能低下は深刻な問題です。長時間の座位により、特に深層外旋筋群の機能が低下しやすく、これがショートターンのパフォーマンス低下に直結します。

股関節内旋・外旋の可動性維持は、単にスキー技術の向上だけでなく、日常生活における身体機能の質的向上にも寄与します。限られた雪上練習時間を最大限に活用するためにも、これらの基礎的な身体機能への理解と意識向上が不可欠といえるでしょう。

股関節の柔軟性を高めるヒント

スキーにおいて、エッジング動作やターンの切り替えで重要な役割を果たす股関節。その柔軟性と可動性を高めることで、より効率的で安定したスキー動作が可能になります。以下に、日常生活や普段のトレーニングで実践できる具体的なヒントを紹介します。

①加齢による機能変化を理解し、日常生活の中で改善する

首・胸部の可動域低下

40代以降は椎間板が硬化し、頸椎と胸椎の動きが徐々に制限されます。首の背骨に生じる変化は無症状でも正常範囲とされますが、胸椎の回旋制限が強まると首・肩にまで負担が波及しがちです。結果として上半身の動きが固まり、スキー中の目線移動やポジション調整が遅れやすくなります。首・胸のモビリティを維持することで、股関節の可動域も間接的に確保しやすくなります。

骨盤傾斜と姿勢バランス

加齢に伴い骨盤は後傾しやすく、脊柱全体のカーブが変化します。骨盤後傾は股関節屈曲の余裕を生む一方で、前後バランスが崩れやすく転倒リスクを上げる点が注意点です。静止時よりも動作中のバランス(ダイナミックバランス)が落ちるため、滑走中は股関節を大きく使って姿勢を保とうとする傾向が強まります。バランス系ドリルや片脚立ちを日課にし、骨盤前傾―後傾の可動域を確保しておきましょう。

大腿骨外旋の進行

年齢が上がると大腿骨は外旋位が優位になり、内旋動作が苦手になります。外旋が固定化するとターン内脚の内傾角が取りづらく、エッジの切り替えでタイムラグを生みがちです。内旋可動域が不足すると膝のアライメントも狂いやすく、捻転系の怪我リスクが上がります。椅子に座る際に爪先をやや内側へ向けるなど、日常的に内旋ポジションを意識すると補正しやすくなります。

②筋トレはマシンよりもフリーウエイトで全方向を鍛える

マシンは矢状面中心の軌道固定で、股関節の外転・内転・回旋が関与しづらいのが難点です。ダンベル・バーベルを用いたスクワットやランジは、重心保持の過程で多方向の筋連鎖が働き、股関節を3次元的に使えます。特に片脚デッドリフトやゴブレットスクワットは、滑走時のスタンス幅や荷重移動に似た負荷が得られるため実戦的です。回旋系エクササイズは膝への捻転ストレスを避けるため、自重・軽負荷で丁寧に行うのが安全策です。

③股関節の詰まり感リセットのコツ

股関節前面に詰まりを感じるときは、骨盤アライメントの乱れが主因のことが多いです。骨盤を軽く前傾させた状態でモビリティドリルを行うと、大腿骨頭が寛骨臼に収まりやすく可動域が広がります。外旋・内旋の硬さが詰まり感を助長するため、あぐら姿勢や90/90ポジションで左右差をチェックしましょう。可動域が開放された直後に軽負荷スクワットを挟むと、得た可動性を動きに統合しやすくなります。

より詳細に解説したトレーニング記事「ストレッチしても解消しない股関節のつまりを改善する方法」もご参照ください。

④ストレッチ頻度は「短く・毎日」

柔軟性向上は「頻度>強度」が原則で、1日3分×3セットなど細切れでも毎日続ける方が効果的です。デスクワークの合間に立ち上がり、膝を胸へ引き寄せる軽い動きを入れるだけで股関節の鬱血を防げます。就寝前には内旋ストレッチを追加し、外旋優位をリセットする流れを習慣化しましょう。短時間でも日常動作に組み込むことで、滑走シーズン前から股関節の可動域を底上げできます。

科学的根拠に基づいたスキーヤーのためのトレーニング方法を、メールで受け取りませんか?

今回の記事のように、最新のスポーツ科学や論文データに基づいた「スキーオフトレ情報」や「身体の使い方のコツ」などをニュースレター限定で配信しています。より効率良く、期待したトレーニング成果を得たい方は、ぜひご登録ください。

※ いつでもワンクリックで解除可能です。

参照エビデンス

An Analysis of Hip Joint Loading During Walking, Running, and Skiing 1999

https://engagedscholarship.csuohio.edu/enme_facpub/219/

Weak Hip Strength Increases Dynamic Knee Valgus in Single-Leg Tasks of Collegiate Female Athletes 2021

https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsr/30/8/article-p1220.xml

Cervical disc degeneration is associated with a reduction in mobility: A cross-sectional study of 1211 asymptomatic healthy subjects 2022

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35344872/

The effects of aging on the profile of the cervical spine 2019

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6408140/

The Effect of Age on Spinal Range of Motion: A Review 2018

https://researchopenworld.com/the-effect-of-age-on-spinal-range-of-motion-a-review/

Thoracic Posture and Mobility in Mechanical Neck Pain Population: A Review of the Literature 2019

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6773982/

The Influence of Pelvic Tilt and Femoral Torsion on Hip Biomechanics: Implications for Clinical Assessment and Treatment 2024

https://doaj.org/article/89daa19398314473be2fbb7518365e8b

Changes in postural balance associated with a woman’s aging process 2022

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9111954/

Age-Related Changes in Dynamic Postural Control and Attentional Demands are Minimally Affected by Local Muscle Fatigue 2016

https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2015.00257/full

Can Eccentric-Only Resistance Training Decrease Passive Muscle Stiffness While Increasing Size and Strength of Hamstrings?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39010311/

S-CHALLENGE Training Program Works 代表/フィジカルトレーナー

社会人スキーヤー&社会人トレーニー向け|オーダーメイドプログラム・累計12,000プログラム配信|JSPO-AT/NASM-CES保有|Voicy公式パーソナリティ|動けるカラダづくり&怪我予防を徹底サポート!|X(旧Twitter)・Facebookページ・エスチャレンジニュースレターでトレーニング情報配信中!